近年、食品製造業や製造業では、コスト削減の重要性が一段と高まっています。世界的な資源価格の不安定さに加え、労働力不足も深刻化しています。そのため、企業が競争力を維持し、持続可能な経営を実現するには、単なる経費削減だけでは不十分です。そこで、戦略的なコスト管理が求められます。

本記事では、現状の課題と戦略的なコスト削減に向けた具体的な解決策を紹介します。

目次[]

コスト削減の目的と効果

コスト削減の目的は何でしょうか。企業活動の主たる目的が利益を得ることだとすれば、コスト削減の目的は費用を減らして、効率良く利益を得ることにあります。コストが削減できれば、その分利益を増やすことができます。つまり、利益率が上がるのです。

また、コストを削減するには業務の詳細を見直し、無駄な部分をなくすことが必要です。そのため、コスト削減の推進が、生産性向上や業務効率化に結びつく効果も期待できます。

【課題】なぜ「今」コスト削減が求められるのか

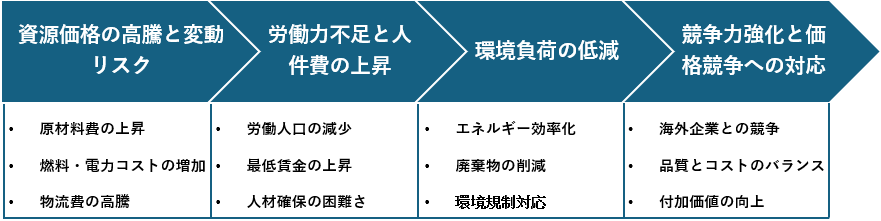

資源価格の高騰と変動リスクへの対応

原材料費やエネルギーコストの上昇は、食品製造業・製造業にとって大きな負担です。特に食品業界では、原材料の仕入れ価格が急変しやすく、対応が難しくなっています。

こうしたコスト変動に対応するには、サプライチェーンの最適化や代替資源の活用など、多角的なコスト管理が必要です。

労働力不足と人件費の上昇

製造業全体で深刻化している労働力不足は、人件費上昇の大きな要因です。特に食品製造業では手作業が多く、人件費の増加が利益を圧迫しています。

- 労働人口の減少

少子高齢化により、生産年齢人口は減少しています。総務省の人口動態データ(2023年版)でも、その傾向が顕著です。- 最低賃金の上昇

2016年から2023年にかけて全国平均の最低賃金は約17%上昇しました。その結果、企業の労働コストはさらに増大しています。- 人材確保の困難さ

製造業の求人倍率は、2023年現在も1.5倍前後と高水準を維持しています。そのため、採用や教育コストの上昇を招いています。

こうした状況に対応するためには、自動化技術やAIの活用が効果的です。たとえば、ロボットによるライン作業の効率化やAIを用いた生産管理によるオペレーションの最適化などが挙げられます。

ESG経営・環境負荷の低減

近年、環境規制強化やESG(環境・社会・ガバナンス)経営の重要性が増しています。企業の持続可能性を確保するためには、環境負荷の低減とコスト削減を同時に進めることが不可欠です。

- エネルギー効率化

世界的なCO2削減の目標達成に向け、再生可能エネルギーの利用や省エネ設備導入が求められます。- 廃棄物の削減

食品製造業では食品ロスの削減が大きな課題です。農林水産省の推計によれば、日本国内の食品ロスは2021年度推計で約520万トンと依然高水準です。- 環境規制対応

カーボンニュートラルに向けた取り組みはますます重要になっており、環境技術への投資が企業価値を左右します。

これらの対策はコスト削減だけでなく、企業イメージの向上や消費者の信頼獲得に直結します。

競争力強化と価格競争への対応

国内外の競争が激化する中で、価格競争に巻き込まれないためにはコスト最適化が鍵となります。

- 海外企業との競争

食品分野を中心に海外産の低価格品が市場に出回っています。そのため、低価格商品との価格競争が生まれています。- 品質とコストのバランス

コスト削減を進めつつも品質を保ち、付加価値を高める工夫が必要です。- 付加価値の向上

価格競争を回避するため、ブランディングや差別化が重要。

DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用し、生産プロセスの最適化やデータ分析による無駄の排除を推進することが不可欠です。そうすることで、競争力を高めることが可能になります。

【手順】コスト削減をどのように実現していくのか

コスト削減は、目的の設定、実施プランの共有、実施したコスト削減の効果検証が必要です。以下でどのように進めていくべきか解説していきます。

コスト削減の目的設定

コスト削減の目的は、単に利益を増やすだけでなく、具体的な目標を設定することが重要です。例えば、市場競争力の強化、新規事業への投資、従業員の待遇改善などが考えられます。

最新のコストに関する課題を洗い出し、削減目標と期限を設定します。

現場の従業員からアイデアを募り、意見を聞きながら計画を立てることで、実現可能性が高まります。

実施プランの共有

コスト削減は、目的、目標、方法を社内で共有し、従業員の理解と協力を得ることが不可欠です。また、コスト削減は従業員の業務に影響を与えるため、全体像を明確に伝え、協力を依頼しましょう。

情報共有は、社内全体にプロジェクトの全体像が見えるように行います。

実施プランの効果検証

プラン実施後は、目標と実績を比較し、効果を検証します。

- 目標達成度、削減額、期間、方法の妥当性を評価します。

効果検証の結果を踏まえ、計画の改善や見直しを行います。したがって、効果を検証し、次回以降のコスト削減に活かしていくと、会社の方針がわかり従業員に今後も協力してもらいやすくなります。

コスト削減に関する最新の課題例

- ITシステムのクラウド化によるコスト削減

- リモートワークの普及に伴うオフィススペースの最適化

- デジタル化による業務効率化とコスト削減

- サプライチェーンの見直しによる調達コストの削減

- エネルギー価格高騰への対応

コスト削減の壁に直面する企業の共通点

私たちも、実際に多くのお客様とお話をしていて「一度、自動化は検討したんですけどね……」という声をよく耳にします。

コスト削減のために設備導入を考えたものの、実際には思ったような効果が出なかった、もしくは導入自体を見送ってしまった——そんな経験、ありませんか?

その原因のひとつは、「1つの設備で、1つの観点でしかコスト削減を考えていなかった」ことかもしれません。

コスト削減を行う際の注意点と成功させるポイント

効果が大きいと想定される施策から行う

コスト削減を行う際は、効果が大きいと想定される施策から優先的に行いましょう。効果が見えやすいことから、コスト削減へのモチベーションが維持されます。

効果の大きいコスト削減項目は、以下の通りです。

- 人件費

- 物流コスト

- 採用・教育コスト

効果が大きい分、企業の収益性の改善に与えるインパクトも大きいことから、できる限り早く取り掛かることをおすすめします。

コスト削減はDXの推進による見えない人件費を削ることが有効

コスト削減は多くの企業が取り組んでいるテーマのひとつですが、昨今ではテレワークやDXの推進により、それを実現する企業が増えています。オフィススペースの削減のほか、デジタル技術の活用によって業務効率化を果たし、これまでかかっていた「見えない人件費」を削るという手法が用いられるようになりました。

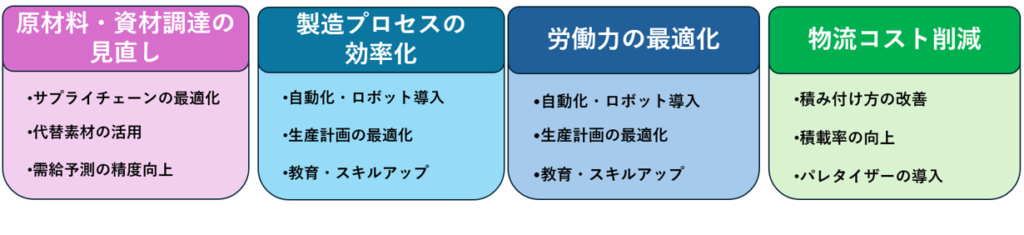

自動化の真価は“多角的な課題解決”にあり

たとえば、パレタイザーを例に考えてみましょう。

「物流コスト削減のためにパレタイザーを導入したけど、結局、人件費や作業効率には大きな影響がなかった」といったケースがあります。しかしそれは、“物流コスト”という一つの観点だけに着目していたからです。

実は、1つの自動化設備であっても、

- 物流コストの削減(積載率・出荷回数の最適化)

- 労働力の最適化(人件費削減・省人化)

- 製造プロセスの効率化(作業工程の統合・品質の安定化)

といった複数のコスト要因を同時に改善することが可能なのです。

投資対効果を最大化する設備選定とは

つまり、“1つの設備で、1つの効果”ではなく、“1つの設備で、複合的な効果”を得ることが、真のコスト削減につながるということです。

今後、自動化設備を検討する際には、「その設備が、どれだけ多角的に利益に貢献できるか?」という視点で考えてみてはいかがでしょうか?

たとえば、私たちが提案している協働ロボット型パレタイザーであれば、

限られたスペースでも安全に導入でき、現場の人手不足にも対応。さらに、積載効率も向上し、物流・製造・人材の最適化という“トリプルの効果”が見込めます。

設備導入=コスト増というイメージではなく、

“利益を最大化する投資”としての設備選定、今こそ見直すべき時かもしれません。

iCOM技研が考える自動化を用いたコスト削減メリット

自動化設備は一見すると初期投資が大きく見えます。しかし、複数の課題を一括で解決でき、将来的な利益確保につながる戦略的な投資です。品質の安定化、作業の効率化、人件費の削減を実現する事ができます。そのため、長期的には大きなコスト削減につながります。

- 国内の競争激化に対応

低価格・高品質を実現し、海外製品と競合との価格競争を回避し、早期のコスト最適化が覚悟しております。- 人口減少時代の人の手不足を補うため

高度化する労働力不足の中で、ロボット導入など省人化を進めない企業は、採算悪化や事業縮小にかかる。- 多角的な投資で将来的な利益を確保

自動化設備は短期的に見てコスト増に見えるが、複数の課題を一括で解決できるため長期的には利益を生む投資となる。

自動化設備の導入事例

まとめ:コスト削減は未来への投資

コスト削減は、単なる経費削減ではなく、競争力強化につながる重要な戦略です。特に食品製造業では、労働力不足や資源価格高騰の影響が年々大きくなっています。したがって、最新データに基づいたコスト管理が不可欠です。

そこで、協働ロボットの導入が有効な手段となります。安全性・柔軟性・省スペース性に優れ、現場の即戦力な自動化設備です。さらに、工程の見直しや労働力の最適化にも貢献します。

もし、生産性向上や人手不足対策をお考えなら、ぜひご相談ください。

iCOM技研は、お客様の現場に最適な協働ロボットシステムをご提案いたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。