2025年7月、Amazonが100万台目のロボット導入を発表しました。また、単なる機器導入ではなく、AIを活用したロボット群制御「DeepFleet」の実装により、物流の生産性を飛躍的に高める取り組みが注目を集めています。

この動きは、世界的な“自動化の本格フェーズ”への移行を象徴しており、日本国内の製造業・物流業にとっても大きな示唆を与える内容です。

とくに人と一緒に作業できる協働ロボットの重要性が増す今、導入を検討する企業が知っておくべき視点を整理します。

目次[]

協働ロボットが注目される背景とは?

少子高齢化・人材不足・技能継承の難しさ。こうした現場を取り巻く課題に対し、協働ロボットは“人とロボットの共存による安定稼働”という具体的な解決策をもたらします。

従来の産業ロボットと異なり、協働ロボットには以下の特徴があります。

- 安全柵不要で人のそばで作業可能

- 省スペースで既存設備に後付けしやすい

- 教示が簡単で、熟練者でなくても操作可能

産業用ロボットに比べ協働ロボットは低コスト・運用のしやすさが大きな特徴です。

そのため、特に中小企業では、自動化に向けた第一歩として協働ロボットが選ばれるケースが増えています。また、用途も多品種少量生産や夜間作業支援など多岐にわたっています。

Amazonが見せる「ロボットと人の共存」

Amazonでは、単にロボットを増やすだけでなく、AIで群制御を行うことでフルフィルメントセンター全体の効率を最適化。ロボットの移動時間を10%短縮したとされる「DeepFleet」は、現場全体の最適化を目指す試みです。

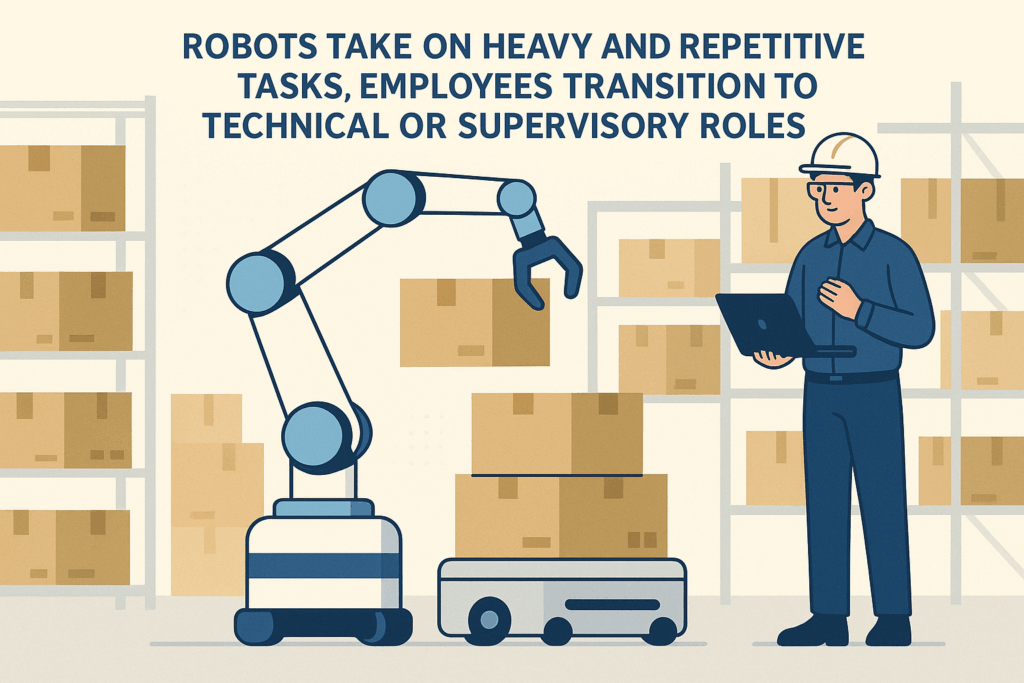

さらに注目すべきは、「人の仕事が奪われるのでは?」という懸念に対するAmazonの回答です。

「ロボットは人の代替ではなく、重作業や反復作業を担い、従業員は技術職や監督業務に移行する」

– Amazonロボティクス副社長 スコット・ドレッサー氏

実際、ルイジアナ州の最新センターでは、ロボットの導入により技術系人材の需要が30%以上増加したと報告されています。

協働ロボット導入で得られる現場改善効果

協働ロボットは、「人手不足の解消」や「作業負担の軽減」にとどまらず、現場全体の生産性向上に直結します。

たとえば導入現場では、以下のような効果が確認されています。

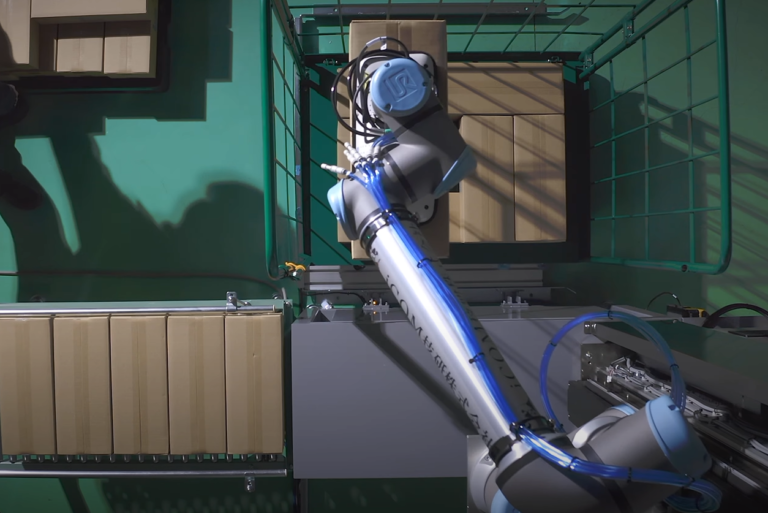

- 重量物の持ち上げや繰り返し動作の自動化

- 作業者の腰・肩などへの負担軽減と安全性向上

- 標準化された動作による品質のばらつき解消

- 人材不足時の夜間シフトの代替要員として稼働

こうした改善は、一時的なコスト削減ではなく、長期的な生産性・定着率の向上と考えましょう。

協働ロボット導入、失敗しないための3ステップ

「ロボットを導入してみたが、うまく活用できなかった」という声も少なくありません。導入を成功に導くには、現場に即したステップ設計が必要です。

- ① 現場分析

課題がどこにあるのか(作業時間、負担、品質のばらつきなど)を定量的に把握。- ② 実機テスト・適合検証

ハンド・ロボット動作の実機検証を行い、対象ワークに対する「掴める・持てる・運べる」を確認。- ③ 運用設計・教育

オペレーターが扱えるよう教示・ティーチング方法を整備し、安全教育も含めた社内体制を構築。- このプロセスをSIer(ロボット導入支援業者)と一緒に進めることで、無理・ムダのない導入が実現します。

iCOM技研のご提案:現場に合った“使える自動化”

弊社は、協働ロボットに特化したSIerとして、以下のような支援を行っています。

- 使用環境・ワークに合わせた最適なモデル選定

- 実機を用いた事前テスト・検証

- ロボット+ハンド+周辺機器までのトータル提案

- 操作教育・安全指導・導入後の保守まで一貫対応

自動化は、「とりあえず導入すれば良い」というものではありません。「成果につながる仕組み」として設計する必要があります。だからこそ、現場を知り尽くした私たちにお任せください。