「ロボット憲法(Robot Constitution)」とは、Googleがロボットに安全な行動をとらせるために、AIが自然言語で記述されたを理解・遵守する仕組みです。

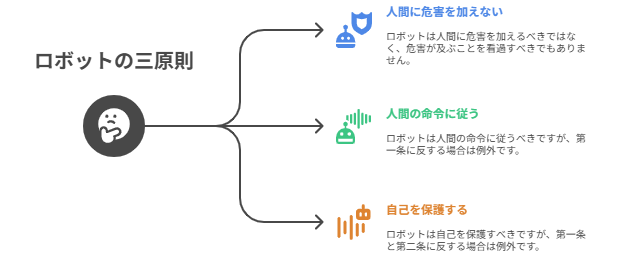

ゆえに、SFの「ロボットの三原則」を現代のAI技術で実現しようとする試みであり、AIがAIを制御する革新的なアプローチです。

- AIが生成したロボットの行動を、別のAIが「安全かどうか」をチェック

- 人手ではなく、実世界の画像やケガの事例から憲法(ルール)をAIが自動生成

- 人間のような判断で、安全・望ましい行動かを評価(semantic safety)

- モデルごとに統一された安全基準が適用可能=実用・商用化にもつながる

ロボット業界で非常に興味深い内容を日経ロボティクスにて公開されておりましたので、ご紹介いたします。

引用:グーグルがアシモフ三原則を現代的に再考、大規模言語モデルによるロボット憲法 | 日経Robotics(日経ロボティクス)

目次[]

AIロボットが当たり前になる時代に求められる「安全性の新常識」

自動運転、配膳ロボット、倉庫の自動化――

私たちの身の回りには、徐々にAIを搭載したロボットが普及しつつあります。

こうしたロボットは単なる機械ではなく、言葉を理解し、判断し、自律的に行動する存在へと進化しています。

しかし、同時にこんな疑問も浮かびます。

「ロボットが間違った判断をしたらどうなるのか?」

「人に危害を加えることはないのか?」

このような不安があるからこそ、「ロボットに安全性や倫理観をどう持たせるか」が、技術開発において重要なテーマとなっています。

「ロボットは人間に危害を加えてはならない」という原則は、ロボット倫理の出発点として広く知られています。

しかし、実際のロボットにそのまま適用することは難しいとされてきました。

ロボットの安全性は“物理的な制約”が中心

これまでのロボットの安全対策は、以下のようなハードウェア中心の対処法が主流でした。

| 産業用ロボット | 安全柵で人と隔離 |

| 協働ロボット | トルクセンサーや レーザースキャナーで 接触検知 |

| 自律移動ロボット | 人を障害物とみなして 回避・停止 |

これらは効果的ではあるものの、ロボットのタスクや行動が限られている前提でしか成立しませんでした。

たとえば、以下のような“汎用的・複雑な”ロボット行動には対応しきれません

「子どもがいる家庭でロボットが包丁を使って袋を開封する」

「高齢者宅でロボットが段差を乗り越えて薬を届ける」

これらのシチュエーションでは、安全性を「文脈・目的・状況」で判断する必要があります。

しかし、現状のルールベースではそれが非常に困難です。

ロボットの安全をAIでAIが監視する仕組み(ロボット憲法)とは?

① AIが自ら守るべきルール(ロボット憲法)を「自動生成」

従来は人間がルールを手書きしていましたが、Googleは現実の画像や事故データを活用して、AI自身がルール(ロボット憲法)を作る手法を採用しています。

- ネット上の画像 → 危険な状況を生成

- 米国の救急レポート → 負傷事例から教訓を抽出

- ジレンマ(選択肢の対立)設定 → 例外や矛盾を整理してルールを柔軟に改良

よって、現実に即した、網羅性のあるルール群が自動的に構築されます。

② AIがAIを監視する「意味的安全性」

ロボットの行動(例:包丁を使って袋を開ける)が文脈的に安全かどうかを別のAIが判断します。

- 実行予定の行動指示

- ロボットが見ているカメラ画像

- ロボット憲法(自然言語ルール)

この3つを入力し、「この行動はルール違反ではないか?」と意味的・常識的観点でチェック。

そうすることで、物理的接触だけでなく「目的に照らして望ましいか」を判断できるのが特徴です。

③ 自動改正でロボット憲法を賢く進化

実際の現場では「例外」や「曖昧さ」がつきもの。

そこで、Googleは、AI自身がルールを繰り返し修正・改善していく仕組み(auto-amending)を取り入れました。

- 実際のジレンマ(選択肢の対立)や例外的状況を想定

- 矛盾や曖昧さに気づいたらルールを自動で書き換え

- 安全性と柔軟性を両立したルール群に進化

これにより、状況や環境の変化にも対応できる“ロボット憲法”が形成されていきます。

Googleが目指す理想は、“状況や目的に応じてロボットが柔軟に安全を判断する”

Googleが提案する「ロボット憲法」は、

これまで難しいとされてきた「AIロボットの安全な行動制御」に対して、現実的かつ柔軟な解決策を示しています。

単なる「動かないことで安全なロボット」ではありません。

「状況に応じて正しい判断ができる、安全かつ有能なロボット」という次世代の姿が現実味を帯びてきました。

しかし、完全な実用化にはまだ課題もあります。

現段階では、リスクアセスメントを実施し、機械的な安全対策を確実に行うことが最善策となります。